पाण्डुलिपि सम्पादन | Manuscript Editing

प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का सीधे प्रकाशन करना सम्भव नहीं है । प्रकाशन से पूर्व उसका सम्पादन किया जाता है । सम्पादन कर्ता ग्रन्थ का अक्षरशः पुनर्लेखन करता है । जिससे पाण्डुलिपि की उस प्रतिलिपि में जो भी दोष होते है उनका भी निवारण कर दिया जाता है ।

पाण्डुलिपि सम्पादक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए –

1) सम्पादन कर्ता शान्तचित्त, धैर्यवान् , विषय तज्ञ और सहृदय होना चाहिए ।

2) सम्पादक को पाण्डुलिपि के विषय के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों की भी जानकारी होनी चाहिए ।

3) सम्पादक को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए ।

4) सम्पादक संशयरहित बुद्धिवाला और समस्या समाधान में कुशल होना चाहिए ।

5) वह पाण्डुलिपि की भाषा और लिपि को अच्छे से जानने वाला होना चाहिए ।

6) उसे तर्कशक्ति से युक्त और उचित – अनुचित का भेद समझकर निर्णय लेने में कुशल होना चाहिए ।

7) पाण्डुलिपि के देश और काल की परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए ।

8) पाण्डुलिपि की मूल मातृका की परिपूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा पाण्डुलिपिकार के विषय में भी जानकारी एकत्रित करना चाहिए ।

9) सम्पादक को पाण्डुलिपि के विषयों के साथ – साथ पाण्डुलिपि के उद्देश्यों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए ।

10) सम्पादक को उपलब्ध पाण्डुलिपियों के साथ तत्सम्बद्ध अन्य पाण्डुलिपियों का भी सम्पादन कर संग्रह रुप में विषयों का एकत्रीकरण करना चाहिए ।

11) सम्पादक की लेखन शैली सुन्दर और स्पष्ट होनी चाहिए । जो कि सामान्य स्वच्छ और सुपाठ्य हो ।

पाण्डुलिपि सम्पादक को इन गुणों को धारण कर पाण्डुलिपि के सम्पादनकार्य को करना चाहिए । इन गुणों के साथ किया गया सम्पादन, सम्पादक के साथ – साथ विषय सम्बद्ध लोगों के लिए भी लाभकारी और ज्ञानवर्धक होता है ।

जब मूल मातृका से श्रुतलेख अथवा दृष्टलेख के द्वारा एक से अधिक प्रतिलिपियां तैयार की जाती है तो उनमें पाठभेद भी प्राप्त होते है । संस्कृतवाङ्मय में वेदसंहिताओं के अतिरिक्त सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य और साहित्य में भी मुख्यतः परवर्ती साहित्य में पाठभेद प्राप्त होते है । ये पाठभेद कालान्तर में भ्रम के कारण बनते है । जो ग्रन्थ जितना अधिक लोकप्रिय होता है उसमें उतने अधिक पाठभेद प्राप्त होते है । धीरे – धीरे पाठभेद के साथ – साथ प्रक्षेपों का भी प्रवेश होता है और ग्रन्थ को लेकर समाज में भ्रम उत्पन्न होने लगता है । महाकवि कालिदास का खण्डकाव्य मेघदूत इस प्रकरण के लिए उत्तम निदर्शन है । गीतिकाव्य मेघदूत पाठभेद और प्रक्षेपों से भरा हुआ है । पाठक महाकवि की रचनाओं और प्रक्षेपों में भ्रमित होते है । भारतीय संस्कृति का दर्पण आदिकवि वाल्मीकि का ग्रन्थ रामायण भी प्रक्षेपों से बच नहीं पाया । उसमें भी उत्तरकाण्ड प्रक्षेप की श्रेणि में आता है । इस प्रकार सम्पादक को पाण्डुलिपि की मूल अवधारणा को समझने के लिए समस्याओं का सामना करना पडता है । वेद संहिताए वेद की विकृतियों के कारण प्रक्षेप से सुरक्षित रहे । वस्तुतः ये विकृतिया वेद के रक्षण के लिए ही प्रयुक्त की जाती थी ।

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः ।

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताःक्रमपूर्वा महर्षिभिः ।।

ये वेदों के मन्त्रपाठ की पद्धति है । प्राचीन समय में आठ प्रकार के वेदपाठ होते थे जटापाठ, मला पाठ, शिखापाठ इत्यादि । इन पाठों के प्रयोग के कारण प्रक्षेप और पाठभेद वेदों को हानि नहीं पहुंचा सके ।

एक उत्तम सम्पादक को पाण्डुलिपि के विषय को पूर्ण रुप से समझने के लिए पाठभेद और प्रक्षेपों को सकारण समझना चाहिए । उसे पाठालोचन के सिद्धान्तों को जानकर कार्य करना चाहिए और उसमें पाठभेद के निदान करने तथा मूलपाठ के निर्धारण करने की क्षमता होनी चाहिए ।

प्राचीन संस्कृतपाण्डुलिपियों की विशेषताएं –

संस्कृतभाषा की पाण्डुलिपियों की विशेषताएँ प्रायः समान रूप से देश-विदेश की सभी पाण्डुलिपियों में प्राप्त होती हैं, चाहे वे पाण्डुलिपियाँ किसी भी देश अथवा किसी भी क्षेत्र की लिपि में लिखी गई हो । ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

१. पाण्डुलिपि का आधार और आकार लेखक की इच्छानुसार भिन्न – भिन्न हो सकते है किन्तु पत्रों में चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ा जाता है। लेखन के दांए और बांए भाग को दोहरी पंक्ति खींच कर सीमाङ्कित कर दिया जाता है।

२. पाण्डुलिपियों में पृष्ठों की संख्या नहीं गिनी जाती अपितु पत्रों की संख्या गिनी जाती है अर्थात् पृष्ठों पर संख्या न डालकर पन्नों पर संख्या (No. of Folios) लिखते हैं। संख्या बाँयें या दायें भाग में ऊपर या नीचे अंकित की जाती है। संख्या को अङ्कों में (यथा- १,२,३…) ही लिखा जाता है अक्षर आदि किसी अन्य प्रकार से नहीं ।

३. पत्रों के एक ही भाग पर लेखन किया जाता है और पृष्ठभाग प्रायः रिक्त छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अक्षरों की स्पष्टता और सुपाठ्यता बनी रहती है क्योंकि कागज के दुसरे भाग पर भी स्याही के चिह्न दिखाई पडते थे या स्याही के फैलने की भी सम्भावना होती थी ।

४. कभी – कभी पृष्ठ के रिक्त स्थानों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ग्रन्थ के मूल अंश को लिखने के लिए भी किया जाता था, जो प्रमाद या किन्हीं कारणों से छूट गये हैं, वे विशिष्ट सङ्केत चिह्न लगाकर लिख दिये जाते थे ।

५. पाण्डुलिपिलेखन में अक्षरों के आकार में समरूपता प्राप्त होती है तथा पंक्तिबद्ध लेखन भी दिखाई पडता है । ऐसा देखा गया है कि क्षेत्रानुसार प्रायः प्रत्येक पृष्ठ की पंक्ति संख्या निर्धारित होती थी और प्रतिलिपिकार अथवा, लेखक यथाशक्ति प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक पंक्ति में अक्षरों की संख्या भी समान रखने का प्रयत्न करते थे। यथा- एक पृष्ठ पर पंक्तियों की संख्या आठ और प्रत्येक पंक्ति में अक्षरों की संख्या चौबीस।

६. इस ग्रन्थ में पाण्डुलिपियों के विविध प्रकारों का उल्लेख पूर्व में किया गया है । यदि लिपिकार पाण्डुलिपि को आर – पार छेद करके मध्यभाग को धागे से गाँठ लगाकर पिनद्ध करना चाहता था तो लेखन के समय ही मध्य में गोलाकार स्थान छोड़ दिया जाता था । कुछ सुरुचिवान् लिपिकार वहाँ कोई पुष्पादि का आकार भी बना देते थे।

७. प्रतिलिपिकारों की लिखावट एकरूप और सघन होती थी तथा समस्त या असमस्त सभी प्रकार के पदों को एक साथ सम्मिलित रूप से ही लिखा जाता था। वाक्यों के अन्त में पूर्णविराम का चिह्न (।) लगाया जाता था। पाण्डुलिपि लेखन में पंक्ति के मध्य कोई विराम चिह्न नहीं लगाया जाता था। पद्यात्मक पाण्डुलिपियों में द्वितीय चरण के अन्त में पूर्णविरामवत् एक खड़ी लकीर (।) और चतुर्थ चरण के अन्त में अर्थात् पद्य की समाप्ति पर दो खड़ी लकीर (।।) खींची जाती थी और साथ में पद्यों की संख्या भी अङ्कों में लिखी जाती थी। यथा- ।।१।। इत्यादि।

८. पाण्डुलिपिकार लेखन का आरम्भ त्रिविध मङ्गलाचरणों में से किसी एक मङ्गल वाचक पद अथवा पद्य से करते थे। यह प्रतिलिपिकार का स्वेच्छिक निर्णय होता था। ग्रन्थ में मूलग्रंथकर्ता का मङ्गलाचरण तो अलग से अपनी जगह होता ही है।

९. लेखनकर्ता ग्रन्थलेखन की समाप्ति पर ‘पुष्पिका’ नामक एक सूचना को लिखा करते हैं। जिसमें वे प्रायः अपना नाम, पितृनाम,गुरुनाम, स्थान और लिपि का काल इत्यादि जानकारियों का उल्लेख करते हैं।

१०. पाण्डुलिपियों में विविध प्रकार के संशोधन चिह्न प्राप्त होते हैं। जैसे – छूटे हुए अंश के लिए ‘^’। यदि किसी कारणवश कोई पंक्ति लेखन के समय छूट गयी है तो ‘*’ अथवा संख्या आदि द्वारा चिह्नित करके उसे उसी पृष्ठ पर चारो ओर छोडे गए रिक्त स्थान पर कहीं लिख दिया जाता है। आज भी यह परम्परा विद्यमान है । हम अपने रफ कार्य में इसका प्रयोग अवश्य करते हैं ।

११. अस्पष्टता को बोध के लिए स्वास्तिक चिह्न 卐 अथवा गोलाकार, वृत्त या कुण्डल ‘O’ का प्रयोग किया जाता था। यदि मूलग्रन्थ का कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो उसे गोलाकार आकृति में घेर दिया जाता था। इसे ‘कुण्डलना’ कहा जाता हैं। श्रीहर्ष ने नैषधीयचरित, १/१४ में इसका प्रयोग किया है।

१२. प्रतिलिपिकार विषय और शास्त्र को जानने वाला होता था अतः कभी-कभी मूलग्रन्थ की प्रतिलिपि करते समय टिप्पणियाँ भी लगा दिया करता था। मेघदूत की एक पाण्डुलिपि में इसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त हुई है।

प्रमुख पाण्डुलिपि ग्रन्थालय (सङ्ग्रहालय)

भारतीय सभ्यता मानवीय जगत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है । इसके विकास क्रम में अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र भाषा और संकेतादि हुआ करते थे । इन संकेतों और भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से लेखन का उदय हुआ । यह लेखन हजारों वर्षों से आज तक निरन्तर चला आ रहा है।

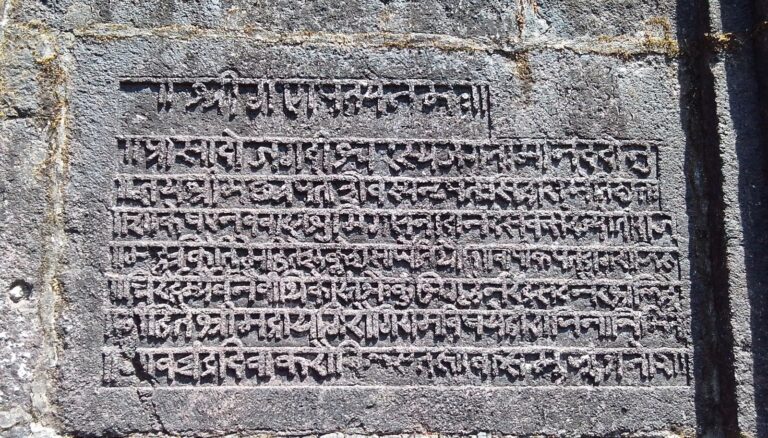

प्राचीन काल में लेखन के लिए अलग- अलग संसाधनों का उपयोग होता आया है । प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ तथा शिलालेखादि इसके प्रमाण है । लेखन का जीवन पाषाण लेखन से कागज लेखन तक की यात्रा को दर्शाता है । प्राचीन समय के संदेश, शिलालेख, स्तम्भलेख, गुहालेख और भित्तिलेख जैसे प्रमाण प्राप्त होते हैं । तत्पश्चात् ग्रन्थों का लेखन आरम्भ हुआ जिनमें गाथाए, धर्मसूत्र, काव्य तथा प्रशस्तियों का लेखन किया जाने लगा । कालान्तर में यही लेख ग्रन्थ का आकार लेकर लौकिक काव्यों की शोभा बने । इन ग्रन्थों के हस्तलेख और प्रतिलिपियां कालान्तर में पाण्डुलिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई।

प्राचीन काल से आज तक पाण्डुलिपियों का संरक्षण किया जाता रहा है । इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय भी किये जाते है । पूर्व में पाण्डुलिपियां मन्दिरों और मठों में सुरक्षित रखी जाती थी । बाद में अग्रेंजी शासन में इन पाण्डुलिपियों में छिपे अमूल्य ज्ञान को प्रकाश मिला तब इनके संरक्षण और संङ्ग्रह के अन्य शासकीय उपाय किये जाने लगे ।

पाण्डुलिपियों का संग्रह भारत के विभिन्न भागों से किया गया जिसमें लाखों पाण्डुलिपियों के व्यवस्थित सूचीपत्र भी बनाए गए ।