हस्तलिखितशास्त्र (पाण्डुलिपियां) | Manuscriptology (Manuscripts)

भारत में प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्त करने की परम्परा श्रुति परम्परा हुआ करती थी । इसी कारण से विश्व की प्राचीनतम ज्ञानराशी वेदों को भी श्रुति कहा गया है । प्राचीन काल में मन्त्रों का श्रवण करके यथावत् स्मरण किया जाता था अतः उस परम्परा को श्रुति शब्द से सम्बोधित किया गया । बढते हुए कालक्रम में ज्ञानराशी का विकास हुआ और स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगा तब लेखन आवश्यक हो गया । लेखन के लिए लिपियों का उदय हुआ । लिपि विज्ञान एक स्वतन्त्र विषय है किन्तु इसकी व्यापकता भी सामान्य नहीं है । लिपियों के अविष्कार और विकास से ध्वनियों के प्रतीक चिह्न अक्षरों के रुप में प्राप्त हुए । वर्णमला के वर्णों के संयोजन से लेखन कार्य का आरम्भ हुआ और भावाभिव्यक्ति का नया साधन लेखन के रुप में संसार को प्राप्त हुआ । भाषा को सांकेतिक स्वरुप से चिह्नित स्वरुप प्राप्त हुआ ।

लिपि शब्द के प्रयोग का उल्लेख प्राचीन वाङ्मय में प्राप्त होता है –

यवनाल्लिप्याम् – यवनानां लिपिः यवनानी । पा. ४/१/४९ (वार्तिक)

लिपेर्यथावद् ग्रहणेन वाङ्मयं नदीमुखेनैव समुद्रमाविशत् । – रघु. ३/२८

अयं दरिद्रो भवितेति वैधसीं लिपिं ललाटेऽर्थिजनस्य जाग्रतीम् । नैषध. १/१५

लिपि शब्द संस्कृत की लिप् धातु से इक् प्रत्यय के योग से सिद्ध होता है जिसका अर्थ है लीपना, पोतना । किन्तु लेखन के क्षेत्र में इसका अर्थ लिखने से है । लेखनकला, लिखावट, चित्राङ्कन आदि अर्थ इस शब्द से प्राप्त होते है । लेखन की सामग्री के रुप में प्राचीन समय में चर्म, भूर्जपत्र, ताडपत्र, पाषाण, धातुफलक, काष्ठफलक तथा वस्त्रादि का प्रयोग किया जाता था ।

पाणडुलिपि शब्द कुछ विद्वानों के ग्रन्थों में मातृका रुप में भी प्राप्त होता है । इसमें उनका मत है कि मातृका शब्द मूल हस्तलेख के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए और पाण्डुलिपि शब्द का प्रयोग हस्तलिखित प्रतिकृतियों के लिए उपयुक्त है । नवीन हस्तलिखित ग्रन्थ मातृका कहे जाने चाहिए और कालान्तर में वहीं मातृकाएं प्राचीनता के साथ पाण्डुलिपि के रुप में सम्बोधित की जानी चाहिए । इससे उनके महत्व में वृद्धि होगी ।

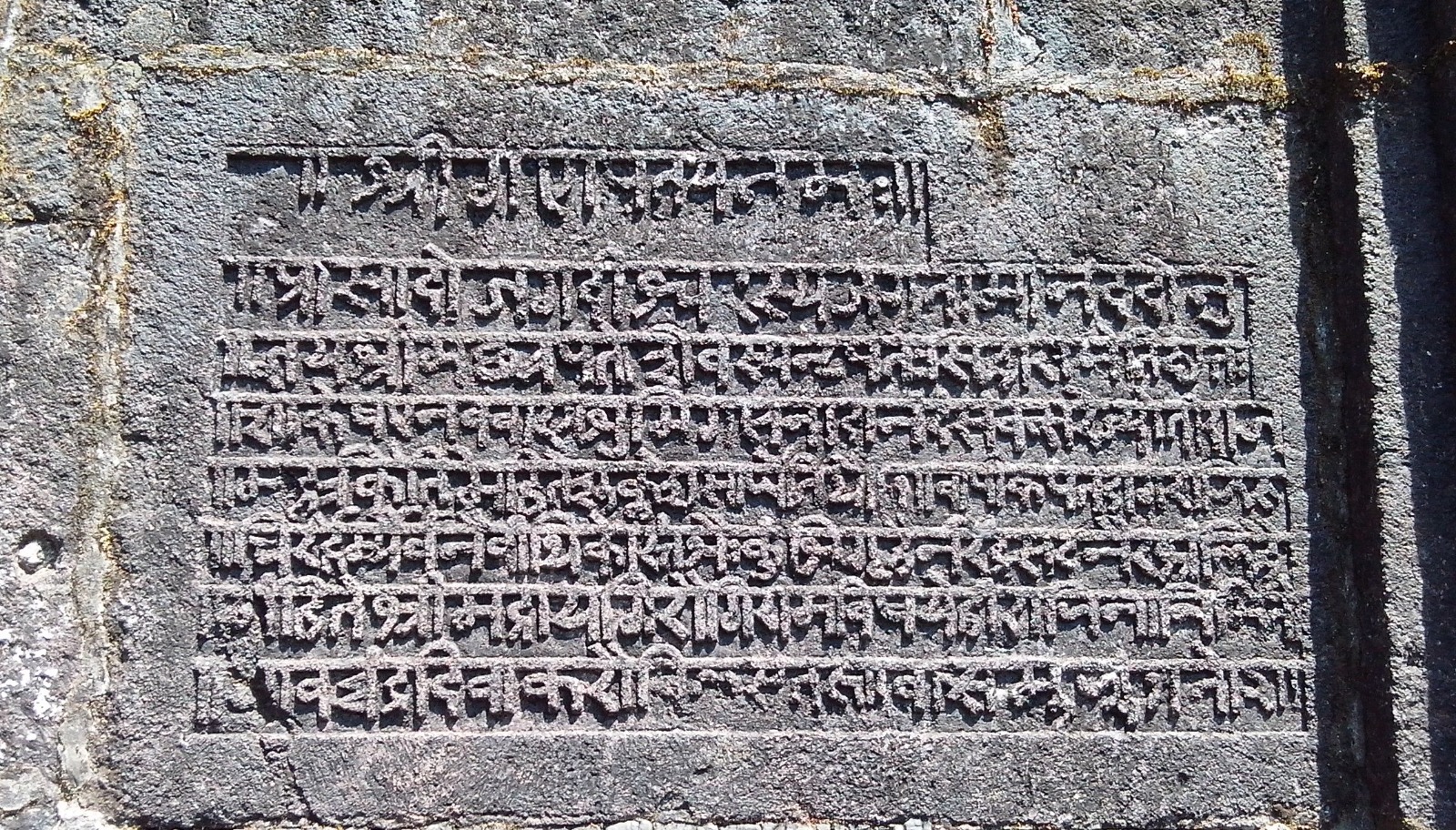

वस्तुतः जैसे MANUSCRIPT शब्द में MANU और SCRIPT दो शब्द है जिनके संयुक्त प्रयोग से MANUSCRIPT शब्द बना है । इसी प्रकार पाण्डु और लिपि दो शब्दों से मिलकर एक शब्द पाण्डुलिपि बना है । पाण्डु शब्द से तात्पर्य है पीतश्वेत वर्ण अर्थात् पीली आभा लिए हुए श्वेत वर्ण । जब कोई श्वेत वर्ण का वस्त्र अथवा कागज पुराना हो जाता है तो वह कुछ पीला हो जाता है और उसका वह पीलावर्ण स्थाई हो जाता है इसी स्थाई वर्ण को पाण्डुवर्ण कहा जाता है और जो पाण्डु वर्ण के कागजों और भुर्जपत्रादि पर लिखे गए लेख या साहित्य सम्पदा है वह पाण्डुलिपि कही जाती है । पाषाण, धातु अथाव काष्ठ पर उत्कीर्ण की गई लिपि पाण्डुलिपि नहीं कही जा सकती क्योंकि पाण्डुलिपि में जो विवर्णता का भाव होता है वह पाषाणादि में नहीं देखा जा सकता । अतः उसे मातृका कहना ही उचित है ।

पांडुलिपि लेखन –

लेखन कार्य के लिए मूलत दो साधनों की आवश्यकता होती है – उपकरण और आधार। उपकरण से तात्पर्य ऐसा साधन जिसके द्वारा लेखन कार्य किया जा सके तथा आधार से तात्पर्य ऐसा साधन जिस पर लेखन कार्य किया जा सकता है। दोनों सदनों में से आधार की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। लेखन के आधार रूपी साधन ने पाषाण से कागज तक की यात्रा पूर्ण की है इस यात्रा में विविध प्रकार के आधारभूत साधन पूर्व में बताई जा चुके हैं। उपकरणों में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उनमें धागा जिसे हम सूत भी कहते हैं, रेखापाटी, स्याही तथा चित्र रचना हेतु रंग आदि प्रमुख है। लेखन के आधारभूत उपकरण पर रेखाएं खींचने के लिए लकड़ी की सीधी और पतली पट्टी को रेखापाटी कहा गया है। यही रेखा पाटी आज मापिका के रूप में प्रयोग की जाती हैं । इसका उपयोग प्राचीन समय में अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से लिखने के लिए रेखाएं खींचकर किया जाता था। आज इसका उपयोग गणितीय विधियो के लिए तथा बालकों को क्रमबद्ध रूप से लेखन अभ्यास में रेखा खींचने के लिए किया जाता है।

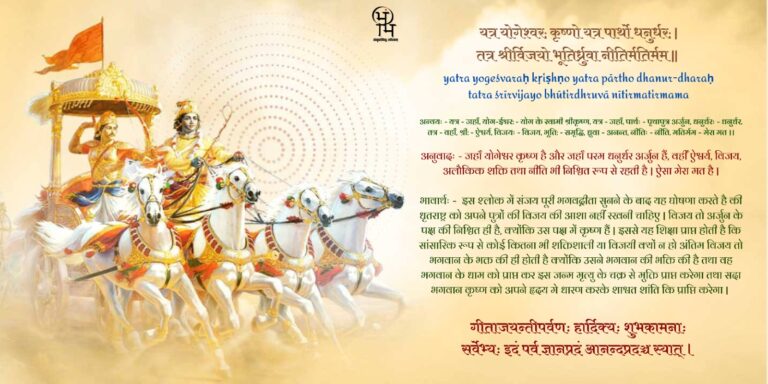

प्राचीन समय में हड़ताल नामक एक खनिज का प्रयोग किया जाता था। यह खनिज पानी में घोलकर पीला हो जाता था अतः इसका उपयोग पीला रंग बनाने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में वस्त्र आदि लेखन आधारों पर सूट के माध्यम से रेखाएं खींचने के लिए सूत्र को पीले रंग में डुबोकर उपयोग में लाया जाता था। लेखन के लिए प्राचीन काल से ही काले रंग का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन ग्रंथो में स्याह शब्द का अर्थ काला ऐसा बताया गया है । इसी स्याह शब्द से स्याही शब्द का निर्माण हुआ है। इस प्रमाण से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी लेखन के लिए काले रंग से निर्मित द्रव्य का ही प्रयोग किया जाता था जिसे कालांतर में स्याही नाम से जाना जाने लगा और प्रत्येक रंग के लेखन द्रव्य को स्याही कहा जाने लगा। प्राचीन पांडुलिपियों में रूपहली और सुनहली दो प्रकार की विशिष्ट स्याही रूपी द्रव्यों का प्रयोग देखने को मिलता है। सचित्र पांडुलिपियों में चित्रों की रचना को आकर्षक बनाने के लिए इस प्रकार की स्याहियों का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा के अनेक धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों की सचित्र पांडुलिपियां ग्रंथालय में उपलब्ध होती है जिनमें श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत महापुराण, ऋतुसंहार तथा गीतगोविंद आदि ग्रंथ प्रमुख है।

पांडुलिपि ग्रंथ के निर्माण में साधनों और उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके साथ ही पांडुलिपि लेखन के लिए पांडुलिपि को जानने और समझने वाले लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल में पांडुलिपि लेखकों को अलग-अलग संबोधनों के द्वारा जाना जाता था जैसे की कर्णिक, लिपिक, लिपिकार, कायस्थ तथा लेखन इत्यादि। वर्तमान काल में इन सभी संबोधनों में लेखक शब्द का उत्कर्ष अधिक हुआ है। प्राचीन काल के लेखक दो प्रकार के हुआ करते थे – श्रुतलेखक और दृष्टलेखक।

श्रुतलेखक अर्थात सुनकर लिखने वाला इसी प्रकार दृष्टलेखक से तात्पर्य पूर्व में लिखी हुई सामग्री को देखकर उसकी प्रतिलिपि तैयार करने वाला। हमारे शास्त्रों में वर्णन है की महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत को भगवान श्री गणेश ने सुनकर लिखा था यह श्रुतलेखक का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा श्रुति परंपरा हुआ करती थी जिसमें सुनकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती थी ऐसी अवस्था में श्रुतलेखक सुनकर शास्त्रों और वाङ्मयों का संग्रह किया करते थे। श्रुतलेखकों के द्वारा लिखा गया शास्त्र जब विस्तर को प्राप्त होता था तो दृष्टलेखक उसकी प्रतिलिपि तैयार करते थे। पांडुलिपि के रूप में प्राप्त ग्रंथ दृष्टलेखकों के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं इसी कारण आज एक ही विषय की अनेकों पांडुलिपियां प्राप्त होती है। वर्तमान काल में जैन संप्रदाय में आज भी हस्तलिखित ग्रंथों की परंपरा जीवित है। इस संप्रदाय ने हस्तलिखित ग्रंथ परंपरा को धर्म के साथ जोड़कर इसे जीवन प्रदान किया है। जैन शालाओं में धर्म ग्रंथ पांडुलिपि के रूप में श्रावकों के द्वारा लिखे जाते रहे हैं। प्राचीन काल में पांडुलिपि लेखन तत्कालीन समाज की वृत्ति हुआ करती थी। इसके द्वारा पांडुलिपि को समझने वाले लोग पांडुलिपि लेखन करके पारिश्रमिक प्राप्त करते थे तथा कुछ निश्चित वेतन के रूप में भी कार्य किया करते थे जोकि आजीवीका का एक साधन था।

पुराणों में हस्तलिखित ग्रन्थों और लेखकों का उल्लेख प्राप्त होता है। लेखन विषयक ग्रन्थ भी मध्यकाल में लिखे गए जिनमें लेखन सम्बन्धित नियमों और गुण-दोषों का उल्लेख किया गया है । उदाहरणार्थ – 12वीं शताब्दी का आचार्य क्षेमेन्द्र द्वारा लिखा गया लोकप्रकाशः प्रथम ग्रन्थ है जो उपल्ब्ध होता है । इसके उपरान्त विद्यापति के द्वार लिखनावली नामक ग्रन्थ 1418 ई. में लिखा गया । इसी प्रकार हरिदास विरचित लेखकमुक्तामणि और लेखपञ्चाशिका नामक ग्रन्थ भी प्राप्त होते है । इन ग्रन्थों में हस्तलेखन सम्बन्धित विवरण दिये गए है ।

किसी भी उत्तम लेखक में कम से कम दो गुणों का होना अनिवार्य है – 1. स्थिर आसनता अर्थात् लम्बे समय तक बैठने की क्षमता । 2. स्थिरचित्तता अर्थात् स्थिर मन वाला । इसके बिना कोई भी लेखक लेखन कार्य को समय पर पूर्ण नहीं कर सकता । एक उत्तम लेखक में लेखकीय उपकरणों की भी उत्तम परख होनी चाहिए । जिससे कि वह कागज, लेखनी और मसी की उत्तम परख कर सके । गरुड़ पुराण में लेखक के गुणों का निर्देश किया गया है –

मेधावी वाक्पटुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः ।

सर्वशास्त्रसमालोकी ह्येष साधुस्स लेखकः ।।

अर्थात् एक अच्छे लेखक को मेधावी, वाक्पटु, प्रतिभासम्पन्न, संयमी और समस्तशास्त्रों में निष्णात होना चाहिए । ये लेखक के आदर्श गुण हैं । वाक्पटुता का अर्थ है वाग्मिता अथवा वाणी के प्रयोग में श्रेष्ठ । कहा भी गया है – मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता अर्थात् कम शब्दों मे और सारांश में वाणी का प्रयोग करना ही वाग्मिता कहलाता है । लेखक को वाचाल नहीं होना चाहिए । इससे ग्रन्थ को लेखन में समस्या उत्पन्न हो सकती है और समय की हानि भी होती है ।

इसी प्रकार मत्स्य पुराण में भी लेखक के सन्दर्भ में विस्तृत उल्लेख प्राप्त होते है –

सर्वदेशाक्षराभिज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः ।

लेखकः कथितो राजन् सर्वाधिकरणेषु वै ।।

शीर्षोपेतान् सुसम्पूर्णान् शुभश्रेणिगतान् समान् ।

अक्षरान् वै लिखेद्यस्तु लेखकः स वरस्मृतः ।।

उपायवाक्यकुशलः सर्वशास्त्रविशारदः ।

बह्वर्थवक्ता चाल्पेन लेखकः स्यान्नृपोत्तमः । ।

नानाभिप्रायतत्त्वज्ञो देशकालविभागवित् ।

अनाहार्यो नृपे भक्तो लेखकः स्यान्नृपोत्तमः ।।

इन पद्यों में लेखक के असाधारण गुणों का उल्लेख किया गया है । व्यास ऋषि ने कहा है, लेखक को सभी प्रकार के अक्षरों, लिपियों और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए । उसका लेखन सुन्दर और स्पष्ट होना चाहिए । वर्णों की संरचना समान क्रम में होनी चाहिए । अक्षर पंक्तिबद्ध होने चाहिए, टेढे-मेढे और क्रमभग्न नहीं होने चाहिए । उनकी बनावट में आकार और सघनता समान होनी चाहिए । लेखक किसी भी शास्त्र के वाक्यों को सुनकर परिपूर्ण अर्थ को जानने वाला और अभिव्यक्त करने होना चाहिए । लेखक किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभावों से प्रभावित या प्रलोभित होने वाला नहीं होना चाहिए । लेखक सदैव स्वामी/राजा का विश्वासपात्र होना चाहिए । व्यास ऋषि नें राजकीय लेखकों (प्रतिलिपिकार) के विषय में भी कहा है कि वे भी राजा के विश्वास पात्र होने चाहिए ताकि वे किसी भी लेखन में प्रतिलिपि करते समय किसी प्रकार की उलट-फेर ना कर दें । ग्रन्थ लेखकों को पाठभेद और प्रक्षेप से सतर्क रहना चाहिए।