पाण्डुलिपि के प्रकार | Types of Manuscripts

पाण्डुलिपि मुख्य रुप से चार प्रकार का होती हैं –

- आधार का आश्रित प्रकार

- आकृति का आश्रित प्रकार

- लेखनशैली का आश्रित प्रकार

- रुपाङ्कन का आश्रित प्रकार

आधार आश्रित प्रकार –

पांडुलिपि के चार मुख्य प्रकारों में यह प्रथम प्रकार है। प्राचीन समय में लेखन कार्य पाषाण, भोजपत्र अथवा अन्य वृक्षों की छाल, चर्म, कागज तथा वस्त्र पर किया जाता था। प्राचीन काल के लेखन कार्य गुहाभित्ति, शिला, प्रस्तरफलक, स्तंभ, काष्ठफलक, मृत्तिकाफलक तथा धातुफलक इत्यादि रूपों में प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार पत्रों में ताड़पत्र, भोजपत्र तथा वल्कल पत्र इत्यादि प्राप्त हुए हैं। प्राचीन समय की पांडुलिपियों भारत देश के अतिरिक्त विदेश में भी पाई गई है किंतु उनका कालखंड भारत की अपेक्षा नवीन है। प्राचीन गुफाओं में चित्रांकन तथा लेखन दोनों ही स्वरूप प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के जोगीमारा और भीमबेटका नमक गुफाओं में प्राचीन काल के पांडुलिपि अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन समय के राजा स्तंभों और शिलाओं पर प्रशस्तियां और संकेतों का उत्कीर्णन करवाया करते थे इस प्रकार के शिलालेख और स्तंभ लेख भी भारत में प्राप्त हुए हैं।

आकृति आश्रित प्रकार –

आकृति के आधार पर पांडुलिपियों को पांच विभागों में बांटा गया है – गण्डी, कच्छपी, मुष्टी, संपुटफलक और छेदपाटी ।

जो पांडुलिपियों चौड़ाई और मोटी में एक समान होती है तथा उनकी लंबाई भिन्न प्रकार की होती है ऐसी पांडुलिपियां गण्डी कहलाती हैं। प्रायः ताड़पत्र पर लिखी गई पांडुलिपियों को इसी प्रकार के अंतर्गत माना गया है।

कछुए की आकृति वाली पांडुलिपियों कच्छपी कही जाती है। इन पांडुलिपियों का मध्य भाग चौड़ा होता है तथा प्रांतभाग त्रिकोण या वर्तुल आकार में होता है। कभी-कभी इनका प्रांतभाग संकीर्ण भी पाया जाता है।

जो पांडुलिपियों एक मुट्ठी में ग्रहण की जा सके ऐसी पांडुलिपियों को मुष्टी कहा जाता है। यह पांडुलिपियों का छोटा स्वरूप होता है। प्राचीन काल में कुछ मंत्र संग्रह (ताबीज) अथवा विशिष्ट सूचनाओं को इस प्रकार की पांडुलिपियों में छुपा कर रखा जाता था। इन पांडुलिपियों को रोशनाई स्याही से लिखा जाता था जो की चमकीली होती थी।

कागज अथवा तड़पत्र पर लिखी हुई अधिक पृष्ठों वाली पांडुलिपियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके दोनों और लकड़ी की पट्टिकाएं लगाई जाती थी। इस प्रकार की पांडुलिपियों को संपुटफलक कहा जाता है। इस पांडुलिपि प्रकार में धार्मिक ग्रंथ अधिक पाए जाते हैं।

काम चौड़े और काम पृष्ठों वाली पांडुलिपियों को छेदपाटी के नाम से जाना जाता है। यह पांडुलिपि काष्ठ से निर्मित होती है जिसको छिद्र के द्वारा रस्सी से बांधकर सुरक्षित रखा जाता है। इसका प्रयोग कुछ वर्षों पूर्व तक प्राथमिक कक्षा के बच्चों की पाठशालाओं में लेखपाटी होता आया है।

लेखनशैली और रूपांकर आश्रित प्रकार –

लेखन शैली के आधार पर पांडुलिपियों को पृष्ठ के रूप के विधान के आधार पर आठ प्रकार से वर्गीकृत किया गया है –

१. त्रिपाठ या त्रिपाट

२. पञ्चपाठ या पञ्चपाट

३. शुण्डाकार

४. सचित्रलेख पाण्डुलिपि

५. स्थूलाक्षर पाण्डुलिपि

६. सूक्ष्माक्षर पाण्डुलिपि

७. रजताक्षर पाण्डुलिपि

८. स्वर्णाक्षर पाण्डुलिपि

वैसे तो पांडुलिपियों का लेखन सामान्य और निरंतर पूर्वक किया जाता है किंतु कुछ लेखक अथवा प्रतिलिपिकर अपनी कलात्मक अभिरुचि के कारण लेखन को सजावट के साथ प्रस्तुत करते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप पांडुलिपियों में विविध रंगों एवं चित्रों का प्रयोग देखने को मिलता है। अतः उपरोक्त सभी प्रकार कलात्मकता और लेखन शैली के भेद हैं ।

पूर्वोक्त आठ पांडुलिपि प्रकारों में अंतिम पांच प्रकार उनके नाम से ही स्पष्ट रूप से समझे जा सकते हैं किंतु आरंभ के तीन प्रकारों को समझना आवश्यक है।

त्रिपाठ अथवा त्रिपाट – पांडुलिपि के इस प्रकार में लेखन करते समय तीन प्रकार के विभाग किए जाते हैं। मध्य भाग में मूल ग्रंथ लिखा जाता है तथा दाएं और बाएं भाग में उस ग्रंथ की टीका का लेखन किया जाता है। लेखन करते समय मूल ग्रंथ को मोटे अक्षरों में तथा टीका भाग को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस पांडुलिपि के तीन भाग होने के कारण इसे त्रिपाठ कहा जाता है।

पञ्चपाठ अथवा पञ्चपाट – पांडुलिपि के इस प्रकार में पृष्ठ के मध्य भाग में मूल ग्रंथ को मोटे अक्षरों में लिखा जाता है तथा ऊपर – नीचे और दाएं – बाएं उस ग्रंथ की टीका को सूक्ष्म अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार पांच विभागों में लेखन होने के कारण इस पांडुलिपि को पञ्चपाठ कहा जाता है।

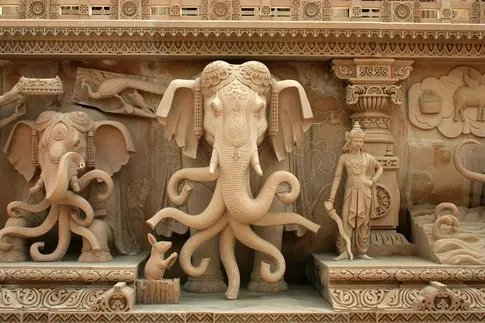

शुण्डाकार – जिस पांडुलिपि की लेखन शैली हाथी की सूंड के आकार की होती है उसे शुण्डाकार पांडुलिपि कहा जाता है। इस पांडुलिपि के लेखन में प्रथम पंक्ति को पूरे पृष्ठ के आकार का लिखा जाता है और धीरे-धीरे अग्रिम पंक्तियां दोनों ओर से छोटी होती जाती है इस प्रकार पांडुलिपि का आरंभ लंबी पंक्ति से होता है और अंत में पंक्ति छोटी हो जाती है जोकि हाथी की सूंड का आकार बनती है।

इसी प्रकार वृक्षाकार पांडुलिपियां भी हो सकती है। कुछ पांडुलिपियां कुंडलाकार भी प्राप्त होती हैं। मिस्र देश तथा बेबीलोनिया देश की पांडुलिपियां पेपीरस पर लिखी हुई होती है उन्हें कुंडलित आकर में ही सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार कागज, वस्त्र और चर्म पर लिखी हुई पांडुलिपियों को भी कुंडली करके अर्थात लपेट करके रखा जा सकता है भारत में भी इस प्रकार की परंपरा रही है। प्राचीन काल के शासन आदेश तथा शिशुओं की जन्म पत्रिका इत्यादि ग्रंथ कुंडलित आकर में ही हुआ करते थे। भारत में आज भी जन्मपत्रिका को लपेटकर सुरक्षित रखने की परंपरा यथावत है। भारतवर्ष में लिखा हुआ श्रीमद्भागवतमहापुराण कुंडलित आकर में ब्रिटिश के म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। यह ग्रंथ 5 इंच चौड़ी और 55 फीट लंबी कुंडली में लिखा गया था। इसी प्रकार गुजरात के बड़ौदा में स्थित प्राचीन विद्या भवन में महाभारत ग्रंथ का एक कुंडलित स्वरूप सुरक्षित है जिसकी चौड़ाई 5.5 फीट तथा लंबाई 228 फीट है।