संशोधन का अर्थ एवं स्वरूप

संशोधन शब्द का अर्थ पुनः पुनः खोज या अन्वेषण करने से है। वर्तमान समय विज्ञान अथवा तकनीकी युग के नाम से जाना जा रहा है। आज के इस तकनीकी युग में अथवा वैज्ञानिक युग में संशोधन का विशेष महत्व है। अभी तक अनेक प्रकारों से अनेकों विद्वानों ने संशोधन की विविध व्याख्याएं की है तथा संशोधन के उपयोग को भी स्पष्ट किया है। समाज के अनेकों घटक है और कल क्रमानुसार उन घटकों पर संशोधन होता आया है।

मनुष्य समाज का एक अभिन्न अवयव है और मनुष्य के जीवन में प्रगति के लिए संशोधन का सर्वाधिक महत्व है आज के युग में हम जिन तकनीकी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं जिन तकनीकों के द्वारा अपने जीवन को सरल एवं सुगम प्रकार से जी रहे हैं यह सब संशोधन के द्वारा ही संभव हो पाया है। संशोधन मानव जीवन के लिए तथा संसार की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संशोधन के माध्यम से विविध संकल्पनाओं को तथा अनेकों प्रयासों को गति प्राप्त होती है।

आज के इस आधुनिक युग में भी निरक्षरता बेरोजगारी कुपोषणता इत्यादि अनेक समस्याएं समाज में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इन समस्याओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सामाजिक स्तर पर तथा मानव मन मस्तिष्क के लिए नवीन उपक्रमों तथा नवीन प्रयासों की बहुत आवश्यकता है। यह प्रयास तथा उपक्रम संशोधन के द्वारा ही खोजे जा सकते हैं उन पर क्रियान्वयन किया जा सकता है।

मानव के द्वारा विविध क्षेत्रों में विविध प्रकार के संशोधन किए गए हैं ये संशोधन कार्य मानवीय प्रगति तथा समृद्धि के सूचक हैं। संशोधन कार्य समस्याओं के निराकरण तथा आने वाले समय की प्रगति एवं तकनीकी उपयोगिता को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। मानव समाज अहोरात्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है इस प्रगति के पथ का मार्ग संशोधन ही है। संशोधन प्रगति, समृद्धि तथा विकास के साथ-साथ मानवीय ज्ञान प्रबुद्धता, तकनीकी उपयोगिता एवं मनोरंजन के भी विविध आयामों का विकासमार्ग है।

संशोधन मनुष्य जीवन तथा प्रकृति के सभी समस्याकारणों का समाधान कहा जाए तो इस बात में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संशोधन का अर्थ

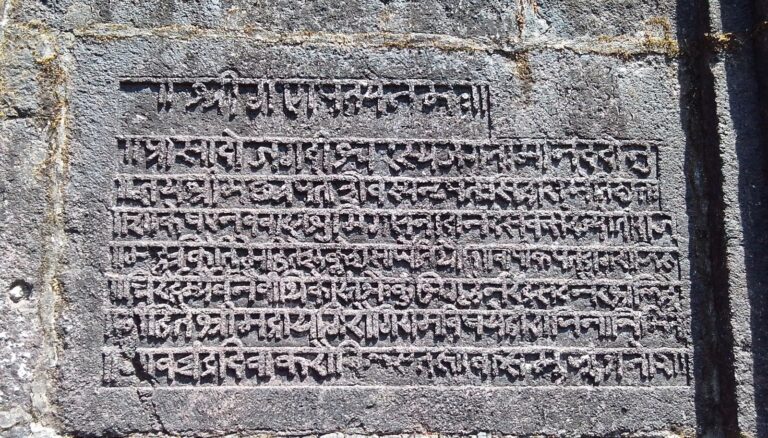

ग्रंथों में संशोधन के कई पर्याय शब्द प्राप्त होते हैं जैसे शोध, अन्वेषण, गवेषणा तथा अनुसंधान इत्यादि। इन सभी शब्दों का संशोधन क्षेत्र में एक विशेष अर्थ भी है जो हमारे शोध कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शोध

यह शब्द शुध् धातु (क्रिया) के साथ घञ् प्रत्यय के जुड़ने से बनता है। जिसका अर्थ है शुद्धिकरण अथवा संस्कार। किसी भी वस्तु को शुद्ध करने के लिए उसे संस्कृत किया जाता है अथवा परिष्कृत किया जाता है। यह परिष्कार का कार्य शोध कहलाता है। शोध के द्वारा वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है जैसे किसी धातु को पूर्णतः परिष्कृत करने के उपरांत उसका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इसीलिए रासायनिक प्रक्रियाओं में धातुओं के परिष्कार के लिए शोध शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे स्वर्णशोध तथा लोहशोध इत्यादि ।

इसी प्रकार कृषि के कार्यों में भी शोध किया जाता है अर्थात परिष्कार किया जाता है। कृषि के लिए मिट्टी को उर्वरक बनाना तथा बीज को अंकुरित होने के लिए पुष्ट करना यह कार्य परिष्कार अथवा शोध कहा जाता है। मिट्टी के परिष्कार को मृत्तिकाशोध तथा बीज के परिष्कार को बीजशोध कहा जाता है।

भारतीय संस्कृति में परिष्कार का विशेष महत्व है। एक किसान जब कोई फसल उगाता है तो फसल के साथ कई प्रकार की ऐसी घास भी होती है जो फसल के समान ही दिखाई पड़ती है किंतु एक कुशल किसान उसे घास को अपने विवेक और बुद्धि से फसल से अलग कर अपनी फसल को परिष्कृत करता है यह परिष्कार अनेकों वर्षों से शोधन के नाम से ग्रामीण कृषक समाज में प्रचलित होता आया है।

फसल के खेत से निकलकर घर में आटे के रूप में आने की प्रक्रिया तक निरंतर शोधन किया जाता है यह शोधन शब्द शोध का ही सामाजिक रूपांतरण है।

फसल का आटा बन जाने पर भी उपयोग से पूर्व उसको छान कर परिष्कृत किया जाता है। तथा आता गुंथने के लिए जिस पानी का प्रयोग होता है उसे पानी को भी भारतीय संस्कृति में छान कर उपयोग में लेने की परंपरा रही है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्।

इसी प्रकार हमारे संशोधन कार्य में भी अनेकों बार परिष्कार की आवश्यकता होती है । पुनः पुनः परिष्कृत होकर पूर्ण होने वाला कार्य शोध कार्य कहलाता है।

अनुसंधान

अनु तथा सम् उपसर्ग से युक्त धा धातु के साथ ल्युट् प्रत्यय जोड़ने पर अनुसंधान शब्द निर्मित होता है। यहां अनु का अर्थ पीछे या पश्चात तथा सम का अर्थ सम्यक अथवा उचित होता है, संस्कृत की धा धातु का अर्थ धारण करना है। इस प्रकार अनुसंधान शब्द का अर्थ निरंतर एक के बाद एक ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को उचित प्रकार से धारण करते हुए किया जाने वाला कार्य अनुसंधान कहलाता है। इसके अलावा एक प्रकार से और अनुसंधान का अर्थ किया जा सकता है जिसमें अनु का अर्थ पीछे तथा संधान का अर्थ निरंतर लक्ष्य भेदन के लिए किए जाने वाले कार्य से है।

इस प्रकार से अनुसंधान का अर्थ यह हुआ कि जब तक लक्ष्य का भेदन न हो जाए और लक्ष्य सिद्ध ना हो जाए तब तक निरंतर शोध के बाणों का संधान किया जाना चाहिए।

अभ्यास पूर्वक बार-बार खोज करने के कारण अंग्रेजी भाषा में इस रिसर्च कहा गया है। धनुर्विद्या का अभ्यास करने वाले बार-बार अपने बाणों को खोज कर लेकर आते हैं क्योंकि उनके ठीक अभ्यास न होने के कारण बाण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और सीमित बाण होने के कारण बार-बार बाणों को ढूंढ कर फिर से अभ्यास करने के लिए लाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में यह रिसर्च का एक उदाहरण है।

पुराणों में जमदग्नि ऋषिका एक वृतांत है जिसमें वह धर्म विद्या का अभ्यास करते हैं और उनके द्वारा चलाए गए बाणों को उनकी पत्नी रेणुका के द्वारा बार-बार ढूंढ कर लाया जाता है। यहां माता रेणुका के द्वारा किया गया निरंतर प्रयत्न अंग्रेजी भाषा का रिसर्च कहा जा सकता है। प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी ने रिसर्च को संस्कृत में ऋषिचार्य के नाम से अपने ग्रंथ साहित्यानुसंधानावबोधप्रविधिः में ऋषिचार्य के नाम से प्रयुक्त किया है।

प्राचीन काल में ऋषि तत्व-साक्षात्कार हेतु निरंतर साधना का अभ्यास करते थे अतः उनके द्वारा किए गए अथक प्रयत्न एक प्रकार से रिसर्च अथवा अनुसंधान कहे जा सकते हैं इस मनीषा के द्वारा द्विवेदी जी ने ऋषिचार्य शब्द को शोध के संदर्भ में व्यवस्थित करने का प्रयास किया है।

ऋषिचर्या पुरा राष्ट्रे तत्त्वसाक्षात्कृतौ श्रुता।

मन्ये रिसर्च शब्दोऽयमृषिचर्योद्भवः समः ।।

ऋषिचर्या रिसर्चाऽऽङ्ग्लशब्दभावावबोधिका।

तत्त्वसाक्षात्कृतिर्नूनमुभयत्र समप्रथा ।।

वर्तमान समय में शोध के लिए कई स्थानों पर अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। शोधकर्ता भी अपने शोधकार्यों के प्रयासों को अनुसंधान के नाम से ही प्रस्तुत कर रहे हैं तथा शोधकर्ताओं के लिए भी अनुसंधाता अथवा अनुसंधात्री शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जा रहा है।

गवेषणा

यह शब्द संस्कृत की गवेष् धातु के साथ ल्युट् प्रत्यय लगने पर तथा ल्युट् के उपरांत उसे युच् व टाप् प्रत्यय लगने पर सिद्ध होता है। गवेषणा का अर्थ होता है ढूंढना खोजना या तलाशना।

अनुसंधान के क्षेत्र में इसका अर्थ यह है की शोध में प्राप्त तथ्यों पर पुनः पुनः विचार कर गुढ अर्थों को खोजने तथा इसकी उपयोगिता के द्वारा समाज को प्रगति प्रदान करना।

कुछ विद्वान गवेषणा शब्द का अर्थ गाय की एषणा से भी करते हैं, एषणा का अर्थ है इच्छा। जिस प्रकार गाय जंगल में घास चरते हुए अपने स्थान से भटक जाती है फिर उसे खोजना पड़ता है इसी प्रकार शोध कर्ता तथ्यों का शोध करते हुए अपने मार्ग से इतस्ततः भ्रमित हो जाता है फिर उसे अपने विषय के अनुसार तथ्यों का संकलन एवं उनका आंकलन करना होता है और उपयोगी तथ्यों को खोजना होता है, यह कार्य गवेषणा कहलाता है।

गवेषणा का एक उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल के सरमा पणि संवाद सूक्त में प्राप्त होता है जहां पणि के द्वारा बृहस्पति की गायों को ले जाया जाता है और सुदूर देश में किसी गुफा में छुपा दिया जाता है। इन गायों को इंद्रलोक की सरमा नामक एक कुत्तिया के द्वारा ढूंढा जाता है यह खोज गवेषणा का उदाहरण है।

गवेषणा के लिए अंग्रेजी भाषा में Discover शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ उद्घाटित करना अथवा अवरोध को हटाना होता है। संस्कृत के शास्त्रों में गवेषणा के इस अर्थ का भी प्रतिपादन ईशोपनिषद् में प्राप्त होता है।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्त्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।।

अर्थात्, स्वर्णमय पात्र (ढक्कन) से सत्य का मुख आच्छादित (ढका हुआ) है। हे पूषन् ! तुम सत्यधर्म दिखलाने के लिए उसे विलग कर दो, हटा दो।

अन्वेषण

यह शब्द अनु उपसर्ग से युक्त इष् धातु तथा ल्युट् प्रत्यय के संयोजन से बनता है। इसका अर्थ भी पूर्ववत ढूंढना तथा खोजबीन करना ही है। यह शब्द सामान्यतः कोशविधा में अधिक प्रयोग किया जाता है। गवेषणा शब्द अन्वेषण शब्द से कुछ अलग इसलिए भी है क्योंकि गवेषणा में जिसकी खोज की जाती है उसके बारे में कुछ पूर्व जानकारी होती है किंतु अन्वेषण में जिसको खोजा जा रहा है उसके बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं होती है। जैसे कि कोष ग्रंथ में किसी शब्द विशेष का पर्याय खोजना।

अन्वेषण का प्रयोग महाकवि कालिदास आदि कवियों के द्वारा अनेक स्थलों पर किया गया है तथा दर्शन ग में भी अन्वेषण पर विशेष चर्चा की गई है। अन्वेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में Invention शब्द का प्रयोग किया जाता है जो की अन्वेषण से मिलता-जुलता ही है ।

कुछ स्थानों पर अन्वेषण शब्द आविष्कार का पर्यायवाची भी कहलाया है तथा कभी-कभी खोज अर्थ देकर भी इस अन्वेषण शब्द ने संशोधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज विमान, घडी, पेन तथा टेलीफोन इत्यादि उपकरण हमें अन्वेषण के द्वारा ही प्राप्त हो पाए हैं उनके कुछ उल्लेख प्राचीन ग्रंथो में पाए गए हैं लेकिन इनका निर्माण कैसे हो या इनको पुनः प्रयोग में कैसे लाया जाए इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी फिर भी वैज्ञानिकों के द्वारा इन यंत्रों का निर्माण किया गया । यह खोज अन्वेषण की श्रेणी में आती है।

हम गवेषणा और अन्वेषण के अर्थों को इस प्रकार समझ सकते हैं की समुद्र में डूबे हुए टाइटेनिक जहाज को खोजना गवेषणा कहा जाएगा क्योंकि उसके बारे में हमें पूर्व जानकारी थी किंतु कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज करना अन्वेषण कहा जाएगा क्योंकि कोलंबस को जानकारी नहीं थी कि वहां किसी नई दुनिया की प्राप्ति होगी।

इस प्रकार हमें यह समझना चाहिए की अन्वेषण के अंतर्गत हमें जो वस्तु अथवा ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्णतया नवीन होता है किंतु गवेषणा के अंतर्गत प्राप्त तथ्य पूर्व निर्धारित तथ्यों के नए स्वरूप होते हैं। संशोधन करते समय अगर कोई सिद्धांत प्राप्त होता है जिसका पूर्व में अलग प्रकार से उल्लेख किया गया हो तो उसे सिद्धांत को गवेषणा की श्रेणी में रखा जाएगा लेकिन अगर कोई ऐसा सिद्धांत प्राप्त हो जिसका पूर्व में किसी प्रकार का उल्लेख प्राप्त नहीं है या उसकी कोई प्रक्रिया प्राप्त नहीं है तो वह सिद्धांत अन्वेषण कहलाएगा।

जैसे कि रस सूत्र की व्याख्याएं तथा आनंदवर्धन के द्वारा दिया गया ध्वनि का सिद्धांत साहित्यिक अन्वेषण के उत्तम उदाहरण हैं।

शोध की सामान्य व्याख्या

शोध, संशोधन, अन्वेषण तथा गवेषणा इत्यादि सभी शब्दों को आज के युग में पर्याय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है किंतु प्राचीन समय में इन सभी में सूक्ष्म तार्किक अंतर होने के कारण अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता था। आज चाहे शोध किसी भी प्रकार से किया जा रहा हो किंतु शास्त्रीय सिद्धांत जो निश्चित है वह हमारे शोध के मार्ग को प्रशस्त करता है-

“यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा स विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ।।”

अर्थात्, जैसे-जैसे कोई (जिज्ञासु) पुरुष शास्त्र के गूढ तथ्यों में प्रवेश करके उसको और अच्छी तरह समझने का प्रयास करता है, वैसे-वैसे वह विशिष्ट कोटिक ज्ञान को जानने लगता है और उस ‘विज्ञान’ की अनुभूति के कारण उसकी तद्विषयक रुचि (विज्ञान पिपासा) बढ़ने लगती है।

शोध मार्ग के लिए संस्कृत भाषा में एक सूक्ति बहु प्रचलित है-

“आदौ शोधस्ततो बोधः प्रबोधस्तदनन्तरम्”

अर्थात् सर्वप्रथम शोध रूपी सामान्य कार्य होता है, इसके बाद गुरु के ज्ञान रूपी आशीर्वाद से तथा उनके उपदेशों के द्वारा बोध प्राप्त होता है और अन्ततः बौद्ध के प्रकोष्ठ रूप प्रबोध की प्राप्ति होती है जो की अनुभवात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान है।

इस सूक्ति में सर्वप्रथम शोध शब्द का प्रयोग किया गया है इससे यह समझना चाहिए कि शोध का अर्थ होता है चयन जो की शोध कार्य में सर्वप्रथम विषय चयन के रूप में प्रयोग किया जाता है। शोध कार्य के लिए विषय का चयन करना अपने आप में एक प्रकार का शोध ही होता है यह चयन निर्धारित करता है कि आपका शोध किस प्रकार का होगा और किस श्रेणी का होगा।

विषय चयन (शोध) के उपरांत बोध अर्थात तथ्यों का संकलन एवं शोध विषयक जानकारी को इकट्ठा करके अध्ययन का आरंभ होता है। अध्ययन के क्रम में चिंतन मनन तथा गुरु उपदेश के द्वारा विषयों का संकलन किया जाता है।

सम्यक अध्ययन के फल स्वरूप बोध की प्राप्ति होती है जो की व्यवहार एवं आत्मानुभूति से पुष्ट होकर प्रबोध में परिवर्तित होती है। यह प्रबोध व्यवहारिक रूप से तथा सैद्धांतिक रूप से हमारे शोध कार्य को परिष्कृत एवं प्रमाणित करता है।

भगवान् पतञ्जलि कहते हैं-

“चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति- आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति।” (महाभाष्य, १/१/१)।

तात्पर्य यह है कि विद्या चार प्रकार से उपयुक्त मानी जाती है – आगमकाल अर्थात गुरु से पढ़ते समय, स्वाध्यायकाल अर्थात पढ़ी हुई विद्या का अभ्यास करते समय, प्रवचनकाल अर्थात शिष्यों को पढ़ाते समय और व्यवहारकाल अर्थात यज्ञादि अवसरों पर अपना (शास्त्रार्थादि द्वारा) ज्ञान प्रकट करते समय।

इस प्रकार शोध-बोध-प्रबोध ये तीनों ही शोध प्रक्रिया के अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

वस्तुत शोध का व्यावहारिक अर्थ है किसी ग्रंथ के मूलभूत तत्वों का रहस्य उद्घाटन करना, व्यवस्थित उपस्थापन करना तथा पुनर्व्यवस्थापन करना ।

शोध जिज्ञासा से उद्भूत होता है और जिज्ञासा के समाधान से ही शमित होता है शोध हमारे अंतःकरण की जिज्ञासा और उसकी प्रवृत्ति का प्रतिफल कहा जा सकता है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में शोध के दो कलेवर देखने को मिलते हैं जिनमें एक कुछ सीमित शब्दों एवं पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया आकरात्मक प्रबंध लघुत्तम रूप वाला होता है जिसे शोध पत्र कहा जाता है और यही शोध अगर प्रबंध के बृहत्तम रूप में प्रस्तुत किया जाए तो शोध प्रबंध के रूप में प्राप्त होता है।

इन्हें दोनों ही प्रकारों में तथ्यों की जानकारी एवं उपयोगिता को निष्कर्ष पूर्वक प्रभावी तरीके से निरूपित किया जाता है जो की विशेष कालावधि में पूर्ण कर शिक्षण संस्थानों में समर्पित करना होता है। यही शोध का सामान्य स्वरूप है।

संशोधन की विविध व्याख्याएं –

- Research is an endeavour to discover by scientific study of subject. – Oxford dictionary

- Research is the systematic attempt to provide answer to questions. – Tuckman B.W.

- Research is the manipulation of things, concepts and symbols for the purpose of generalising to extend, correct or every knowledge, whether that knowledge aid in the construction of a theory or in the practice of an art. – Slesinger and Stephenson.

- Research may be defined as the systematic method of discovering new facts of verifying old facts, their sequences, interrelationship, casual explanation and the natural law which govern them. – P.V. Young

- Research is a systematic process through which knowledge is sought and a body of organized knowledge is developed. – J.W. Best