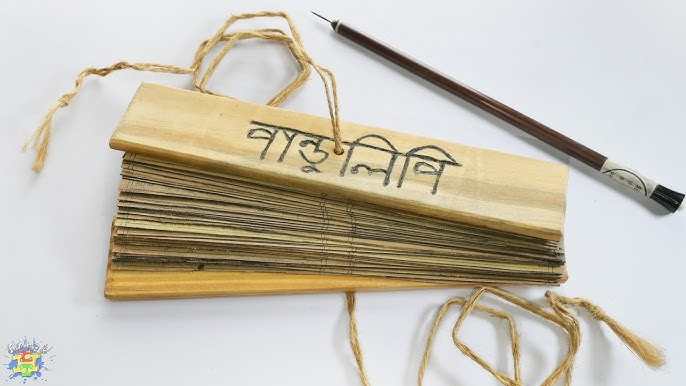

पाण्डुलिपि के साधन अथवा उपकरण | Tools or Instruments for Manuscripts

पाण्डुलिपि लेखन में सहायक सामग्री को पाण्डुलिपि के साधन अथवा उपकरण कहा जाता है । इसमें पत्र, लेखनी तथा मसी (स्याही) इत्यादि सम्मिलित हैं ।

• पाषाण – लेखन के आरम्भिक काल में लेखन को उत्कीर्ण करके ही लिखा जाता रहा है । प्राचीन हस्तलिखित गुफा, शिला तथा स्तम्भों पर ही प्राप्त होते हैं । आदि लिपि ब्राह्मी के उद्धरण भी शिलालेखों के रुप में प्राप्त हुए हैं । शिलालेख तथा स्तम्भ आदि जिन पर प्राचीन लिपियों के हस्तलेख है, आज भी भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षित रखे गए हैं ।

• स्वर्णपत्र – प्राचीन काल में राजाओं की प्रशस्तियां अथवा ईश्वरीय ख्याति अथवा इतिहास की अद्वितीय घटना को स्वर्ण की परत पर लिखा जाता था । यही स्वर्ण की परत स्वर्णपत्र कही जाती है । यह अत्यधिक मूल्यवान् सामग्री है इसलिए इसका उपयोग कम से कम किया जाता था ।

• रजतपत्र – स्वर्णपत्र के समान ही रजत की परत पर लिखी गयी ख्याति अथवा प्रसिद्धि रजतपत्र के नाम से जानी जाती है । इसका उपयोग भी बहुतायात में प्राप्त नहीं होता है ।

• ताम्रपत्र – प्राचीन भारत में धातुओं का बहुतायात से उपयोग किया जाता था । राजा शासनादेशों को ताम्र के फलकों पर उत्कीर्ण करवाकर प्रयोग में लाते थे । कदाचित पत्रादि व्यवहार भी ताम्र की परतों से बने फलकों पर किया जाता रहा होगा । अतः इसका प्रयोग स्वर्ण और रजत पत्रों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है ।

• भूर्जपत्र – भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से निर्मित कागज के समान लेखन की आधार सामग्री भूर्जपत्र कही जाती है । इसे भोजपत्र भी कहते है । यह वृक्ष हिमालय तथा भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है । अतः उस क्षेत्र में भोजपत्र पर निर्मित पाण्डुलियां अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं । काश्मीर क्षेत्र की पाण्डुलिपियां अधिकाधिक भोजपत्र पर ही प्राप्त हुई हैं ।

• ताडपत्र – भोजपत्र के समान ही ताड के वृक्ष की छाल से निर्मित लेखनाधार सामग्री ताडपत्र कहलाती है । यह वृक्ष दक्षिण भारत में बहुतायात से पाया जाता है अतः दक्षिण भारत की पाण्डुलिपियां ताडपत्र पर प्राप्त होती है । यह वृक्ष दक्षिणी क्षेत्र के अतिरिक्त ओडिसा, गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है अतः इस क्षेत्र से भी ताडपत्र पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई हैं । भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, ब्रह्मदेश और थायलेंड आदि देशों में भी यह वृक्ष पाया जाता है । उन देशों में भी लेखन के लिए इसका प्रयोग होता था । इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं ।

ताडपत्र के साथ – साथ कुछ अनय वृक्ष भी है जिनकी छाल को लेखन के लिए प्रयुक्त किया गया था । किन्तु ये वृक्ष अधिक उपयोग में नहीं लाए गए । जैसे – पाम प्रजाति के वृक्षों में Talipot palm, Pamyra palm, Corypha palm इत्यादि । दक्षिण भारत तथा ओडिसा क्षेत्र के कुछ प्रदेशों में अभी भी ताडपत्र लेखन की परम्परा है जिनमें वे लोग जन्मपत्रिका लिखते हैं ।

• कागद – काल के विकासक्रम में मनुष्य ने लेखन के लिए उत्तरोत्तर सामग्रियों की गुणवत्ता को देखते हुए कई परिवर्तन किये । उन परिवर्तनों में एक परिवर्तन आया कागद का प्रयोग । लेखन के लिए कागद कानिर्माण किया गया । जिस पर लेखन करना सहज होता था और कागद का संरक्षण भी सरलता से किया जा सकता था । वस्तुतः कागद का अविष्कार आज के मानचित्र के अनुसार चीन देश में हुआ था । प्राचीन काल में भारत का विस्तार बहुत अधिक था अतः कागद को प्राचीन काल के भारत में निर्मित भी कहा जा सकता है । कागद के प्रयोग के समय भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध थे जिससे भारत का व्यापार चलता था । उस समय आवागमन के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता था अतः कागद का सर्वाधिक प्रयोग महाराष्ट्र और समीपवर्ती क्षेत्रों मे पाया जाता है । क्योकि कागद का आगमन उसी मार्ग से होता था । भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर में कागद का प्राचीनतम हस्तलिखित ग्रन्थ वैद्यकशास्त्र पर आधारित चिकित्सासारसंग्रह ई.स. 1320 का प्राप्त होता है ।

कालान्तर में कागद के स्वरुपों मे भी परिवर्तन आया है । प्राचीन काल के कागद का प्रथम परिवर्तन रुप था हातकगद । इसका निर्माण वृक्षों के पत्ते, पुराने कागद और कपास के पानी के साथ सम्मिश्रण से किया जाता था । इसमें कुछ औषधियों जैसे हिरडा, बहेडा आदि का भी प्रयोग किया जाता था जिससे की इसके संरक्षण में सहायता हो । फिर इसकी लुगदी बना कर कागद का नया रुप हातकागद तैयार किया जाता था ।

हातकागद के बाद यांत्रिक कागद का निर्माण हुआ । जिसमें यन्त्रों के माध्यम से रसायनों का उपयोग किया गया और कागद को पतला और टिकाउ बनाने का प्रयत्न किया गया । यान्त्रिक कागद पर यन्त्रों के द्वारा ही लेखन के लिए रेखा आदि बनाई जाती थी जिससे कि वो सटीक और क्रमबद्ध होती थी । हातकागद का कार्य मनुष्य स्वयं करता था अतः कभी – कभी उसकी रेखाओं का माप और स्वरुप भिन्न – भिन्न दिखाई पडता था ।

आज कागद के अनेक प्राकर बाज़ार में दिखाई पडते हैं । ये सभी यान्त्रिक कागद के ही परिवर्तित रुप हैं । किन्तु इनकी वय प्राचीन कागद और भोजपत्रादि की अपेक्षा कम है । प्राचीन काल के हस्तलिखित लगभग 500 से 1000 वर्ष पुराने प्राप्त होते है किन्तु आज का कागद 100 वर्षों में ही जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है । सन् 1830 के बाद निर्मित कागद उपयोगी है किन्तु अधिक समय तक संरक्षित नहीं किये जा सकते ।

• स्याही और रंग – प्राचीन काल में लेखन के लिए स्याही और सजावट के लिए रंगों का प्रयोग होता था जो कि प्राप्त पाण्डपलिपियों में स्पष्ट दिखाई देता है । ये रंग और स्याही पूर्णतः वनस्पतियों के प्रयोग से बनाई जाती थी ।

प्राचीन समय में काली स्याही के निर्माण के लिए तिल अथावा सरसों के तेल का दीपक जला कर उसको किसी पात्र से ढ़क दिया जाता था जिससे कि काजल प्राप्त होता था । उस काजल को पानी और गोंद जैसे चिकने पदार्थ के साथ मिलाया जाता था । इसके अतिरिक्त बहेडा, हिरडा, नारियल का खोल जैसे कठोर फलों को जलाकर उनसे प्राप्त राख और कोयले को पीसकर, कपडे से छानकर पानी और चिकने पदार्थ के साथ मिलाकर स्याही के रुप में उपयोग में लिया जाता था ।

इसी प्रकार विविध रंगों के लिए विविध प्रकार के पुष्पों का प्रयोग किया जाता था । जिनको पानी के साथ उबालकर रंग प्राप्त होता था और चिकने पदार्थों के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जाता था । जैसे – लाल रंग – गुडहल, गुलाब, अलत्तक और लाल सिन्दूरी से , नीला रंग – अपराजिता से, पीला – हरताल से, नारंगी – सिन्दूरीफल, पलाश, और केसर से, सफेद रंग – चूने और शंख से, हरा रंग – शैवाल से, भूरा – गेरु र मिट्टि से प्राप्त किया जाता था ।

कुछ पाण्डुलिपियों क स्वर्ण और रजत अक्षरों से लिखा जाता था जिसके लिए सुनहरी स्याही बनाई जाती थी इसके लिए स्वर्ण और रजत को गर्म करके प्रयोग में लाया जाता था ।